文章摘要:本文旨在深入探讨星系的演化与形成,着重分析五个关键视角,并通过四个方面进行详细阐述。首先,星系的形成过程是从大爆炸之后的物质分布开始逐步演化的,它包括物质的聚集与冷却,气体的凝聚与加热等关键过程。其次,星系中的星星形成,受到环境、化学元素的影响,以及星际介质的作用。第三,星系演化的动力学机制,如引力作用、碰撞与合并,是理解星系发展演变的核心要素。第四,现代观测技术与理论模型的创新,使得我们能够更深入地探讨星系的过去与未来。从这些关键视角出发,文章将逐步解析星系的形成、演化及未来的可能发展方向,为星系科学研究提供新的思路和方法。

1、星系形成的起源与早期演化

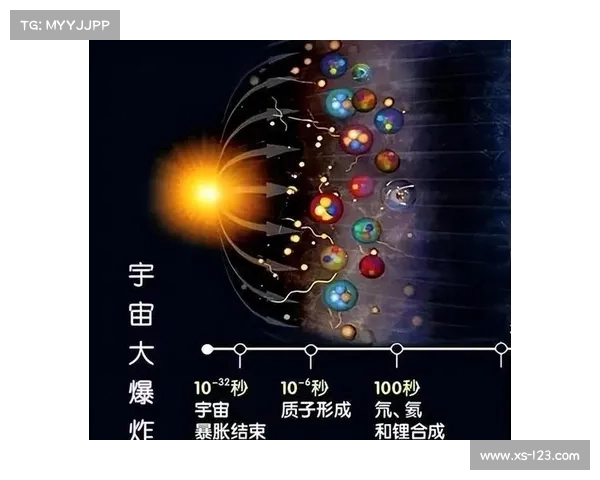

星系的形成可以追溯到大爆炸后不久,宇宙中物质的分布极为不均,局部的密集区域逐渐成为了星系的雏形。通过引力作用,气体和尘埃在这些区域开始积聚,形成了第一个原始星系。最初的星系主要由氢和氦组成,而随着宇宙不断膨胀,冷却的气体开始凝聚,逐渐形成了第一批恒星。

这些早期星系的演化受到多种因素的影响,其中包括星际介质的冷却、恒星风的作用、以及引力对物质聚集的影响。随着恒星的形成,气体云开始受到恒星辐射和风的加热,进而影响星系内物质的分布与演化。大量的气体和尘埃被集中在星系的中心区域,形成了核星团和星系核心。

此外,早期星系的演化还受到暴涨阶段的影响。宇宙的快速膨胀使得原始星系的结构和分布更加复杂,许多初始星系在这一过程中开始相互碰撞和融合。这一阶段的物质碰撞对星系的演化过程产生了深远的影响,促成了星系核的形成以及星系整体结构的重塑。

2、星系内部的恒星形成与演化

星系内部的恒星形成是星系演化中的一个核心环节。恒星的诞生通常发生在气体云中,这些气体云由于引力作用发生塌缩,最终形成新的恒星。在这一过程中,星系内的化学元素、温度、密度以及磁场等因素都会对恒星形成产生重要影响。

气体云的冷却和加热是恒星形成的关键因素。较为冷却的气体能够有效地聚集并凝结成新的恒星,而温度过高的气体则会被恒星辐射或恒星风吹散,导致星系中恒星的形成效率降低。此外,星系中的星际尘埃也发挥着重要的作用,它不仅影响恒星的诞生,还决定了恒星的质量和生命周期。

在星系演化的过程中,恒星的形成并非一成不变。不同类型的星系有着不同的恒星形成模式。例如,螺旋星系和椭圆星系中的恒星形成速率和恒星年龄分布差异显著。螺旋星系往往有着持续的恒星形成活动,而椭圆星系则可能经历过较为剧烈的恒星形成爆发期,之后进入了相对“安静”的演化阶段。

3、星系碰撞与合并对演化的影响

星系在演化过程中,碰撞与合并是不可忽视的重要因素。星系的碰撞和合并不仅能改变星系的形态,还会对星系内的恒星、气体和暗物质分布产生深刻影响。在星系合并过程中,气体和尘埃被压缩,激发出大量新的恒星形成。

碰撞和合并可以促进星系内部的星际介质的压缩和加热,使得星际气体的形成效率大大提高。此时,新恒星的诞生速度也显著增加,形成一个称为“星爆”(Starburst)的现象。星爆是指在短时间内星系内恒星形成的速度异常加快,通常是由于星系碰撞或合并造成的。

同时,星系碰撞也可以改变星系的整体结构。例如,螺旋星系和椭圆星系的演化便深受合并的影响。两个螺旋星系的合并往往会产生一个新的椭圆星系,而椭圆星系合并则可能导致星系中心黑洞的增长。碰撞后的星系可能出现星际气体的剧烈扰动,甚至改变星系的自转速率和质量分布。

4、现代观测技术与星系研究的未来方向

随着天文学观测技术的不断发展,科学家们能够更加精准地研究星系的演化过程。现代的天文望远镜,如哈勃太空望远镜、詹姆斯·韦布太空望远镜,以及其他地基和太空望远镜,极大地推动了对星系的观测与理解。

九游老哥必备交流这些望远镜能够探测到更远距离、更早期的星系,揭示宇宙中星系形成的早期过程。此外,借助高分辨率的光谱观测,天文学家可以测量星系的红移,进而推算出星系的年龄、距离以及化学成分等信息。这些观测数据使得我们能够更深入地理解星系的起源和演化机制。

未来,随着对黑暗物质和暗能量的理解不断深入,科学家将能够更好地预测星系演化的长期趋势。利用数值模拟和复杂的计算模型,结合大量观测数据,天文学家有望揭示星系演化的更多细节,为我们了解宇宙的起源、演化与未来提供更加清晰的蓝图。

总结:

星系的演化与形成是一个复杂且动态的过程,涉及从大爆炸到当前星系形态的逐步演变。本文通过五个关键视角深入探讨了星系形成的起源、恒星的演化、星系碰撞与合并的影响以及现代观测技术的应用,展示了我们如何从不同的角度理解星系的诞生与演化。

展望未来,随着观测技术的不断提升与理论模型的创新,星系演化的研究将继续深入。我们有望通过对星系生命周期的深入研究,揭示宇宙的更多奥秘,尤其是对暗物质、暗能量等未知领域的探索,将极大地推动星系学科的进展。